Was ist dran am Mythos «Einstiegsdroge Cannabis»?

Sucht man nach der Definition von «Einstiegsdroge», taucht Cannabis häufig als Synonym auf. So definiert der Duden: «Droge von geringerer Gesundheitsschädlichkeit, deren ständiger Genuss meist zur Einnahme stärkerer Rauschgifte führt, um das Erlebnis im Rausch zu steigern (z. B. Haschisch)». Doch stimmt diese Behauptung? Und woher stammt diese Annahme?

Unzulässiger Umkehrschluss führt zu falschen Annahmen

Menschen, die sogenannte «harte Drogen» wie Kokain oder Heroin nehmen, konsumieren in vielen Fällen auch Cannabis. Doch der Umkehrschluss, wonach Menschen, die Cannabis konsumieren, später auch zu «harten Drogen» greifen, lässt sich daraus nicht ableiten! Tatsache ist: Es steigen nur wenige Cannabiskonsument:innen langfristig auf andere Drogen um. Das machen schon allein die Zahlen deutlich: Laut dem Suchtmonitoring Schweiz haben mehr als ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren schon einmal im Leben Cannabis probiert und 3.1% (rund 222'000 Personen) gaben einen aktuellen Gebrauch (d.h. in den letzten 30 Tagen) an – der Konsum ist also relativ weit verbreitet. Ginge man nun davon aus, dass praktisch jede:r dieser Cannabiskonsument:innen zu «harten Drogen» wechseln würde, dann müsste die Anzahl der Personen, die «harte Drogen» konsumieren, von diesen Zahlen abhängig sein – es müsste entsprechend viel mehr Konsumierende von «harten Drogen» geben. Fakt ist aber: Nur ein sehr kleiner Prozentsatz (zwischen 0,06% und 0,8%) der Gesamtbevölkerung konsumieren regelmässig oder gelegentlich (d.h. in den letzten 12 Monaten) «harte Drogen» wie Kokain, Heroin oder Methamphetamine. Detaillierte Informationen zu diesen Zahlen finden Sie hier.

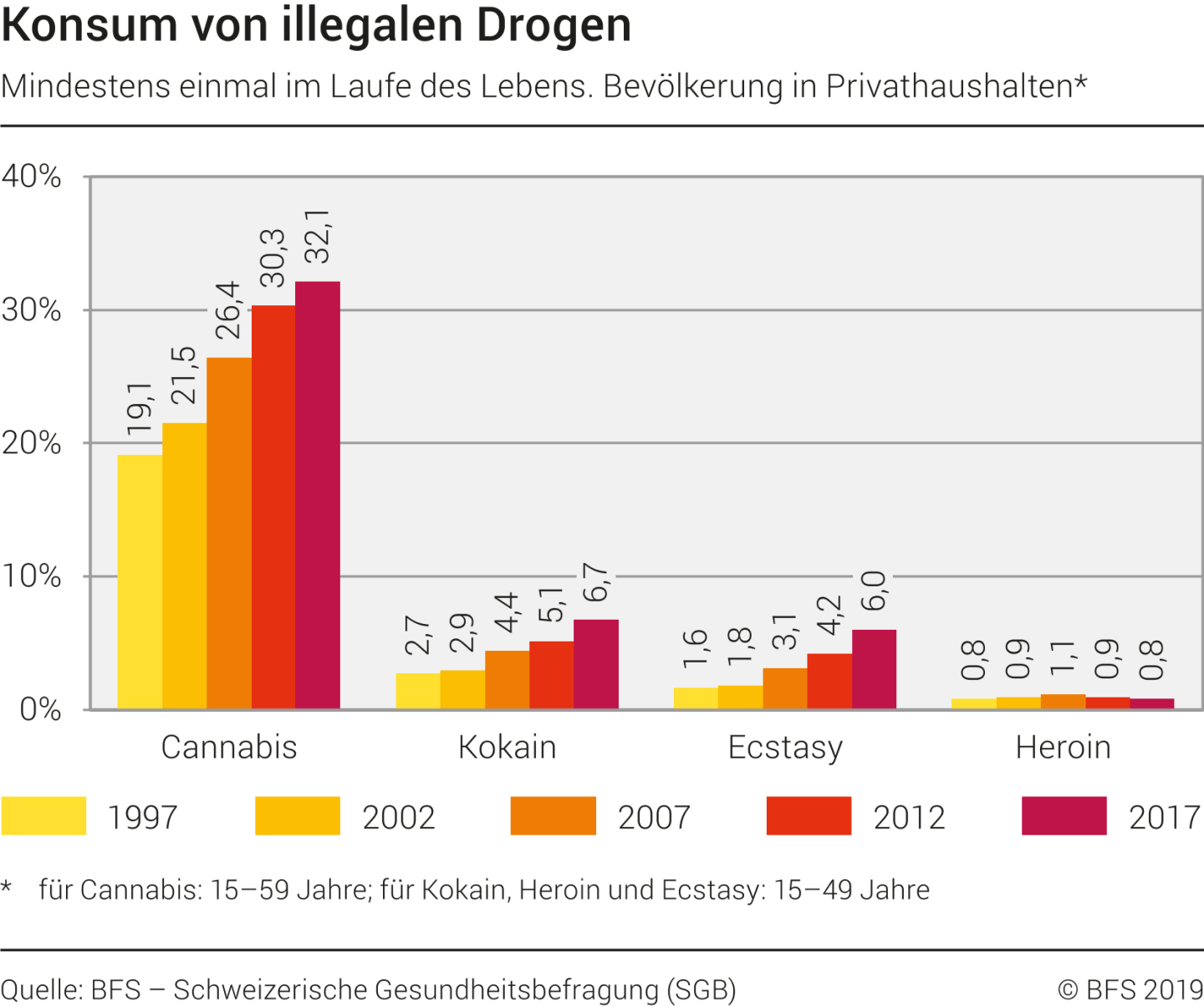

Die Abbildung vom BFS zeigt anschaulich, wie viele Personen im Verlaufe ihres Lebens welche Substanzen mindestens einmal konsumierten:

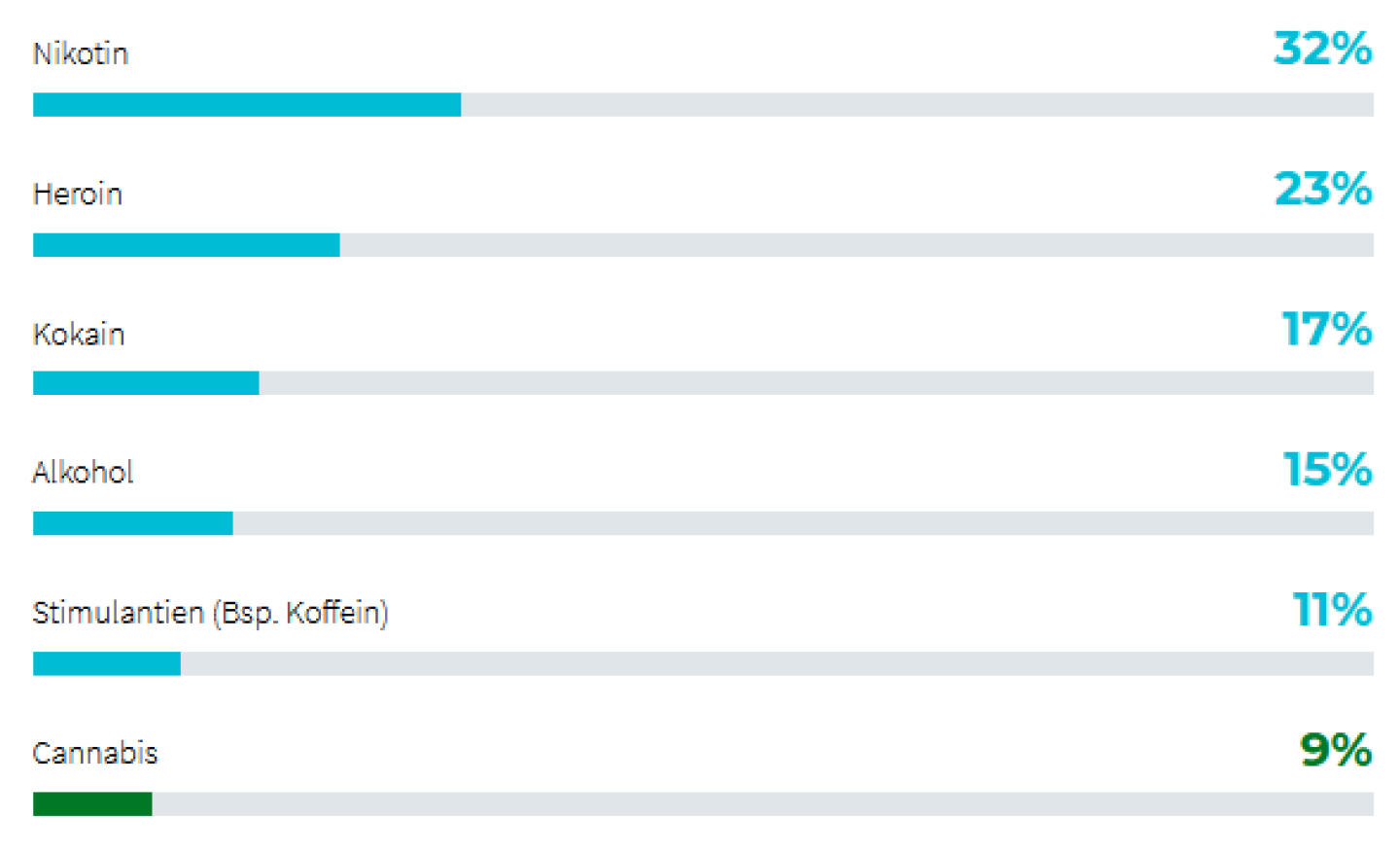

Die Wahrscheinlichkeit, als Cannabiskonsument:in im Verlaufe des Lebens eine Abhängigkeit von der Substanz zu entwickeln, liegt bei 9%. Vergleicht man diese Zahl mit anderen Substanzen, ist sie verhältnismässig sogar eher niedrig. Hier sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Abhängigkeit verschiedener Substanzen dargestellt:

Quelle: cannabisfakten.de, Grafik nach Anthony (1994).

Alkohol und Nikotin sind bei Jugendlichen am beliebtesten

Es ist erwiesen, dass der Konsum von Cannabis vor dem 18. Lebensjahr das Risiko erhöht, später eine extreme Form des Konsums anderer Substanzen zu entwickeln – dies gilt jedoch genauso für Alkohol und Nikotin. Man kann davon ausgehen, dass in unserem Kulturkreis die meisten Personen ihren ersten Rausch mit Alkohol erleben. Dass dieser verboten wird, ist allerdings nahezu undenkbar – und wäre auch gar nicht die Lösung. Wichtiger ist vielmehr, die Jugendlichen frühzeitig über Safer-Use-Regeln aufzuklären und sie auf die Risiken und Gefahren des Konsums hinzuweisen.

Individuelle Faktoren sind für die Art des Konsums entscheidend

Die Forschung zeigt, dass eine Häufung von genetischen Risikofaktoren und ungünstigen Umweltfaktoren entscheidend sind für den individuellen Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Ungünstige Umweltfaktoren sind zum Beispiel ein belastetes, instabiles Elternhaus, sexuelle Missbrauchserfahrungen, Migrationserfahrungen, das Aufwachsen in einer Grossstadt u.v.m. Sind Kinder oder Jugendliche drei oder mehreren solcher Faktoren ausgesetzt, erhöht sich ihr Risiko erheblich, einen problematischen Umgang mit psychoaktiven Substanzen zu entwickeln. Dabei beginnen Jugendliche in unserer Gesellschaft mit dem Konsum von Tabak, Alkohol und Cannabis, der Konsum weiterer psychoaktiver Substanzen folgt später. Dies ist aber wohl eher unseren soziokulturellen Gegebenheiten geschuldet – eine ursächliche Beziehung lässt sich dabei nicht aufzeigen.

Gezieltere Präventionsmassnahmen notwendig

Es wird deutlich, dass die Gründe für den Konsum von «harten Drogen» komplex sind und dabei die Rolle des Cannabiskonsums oft überschätzt wird. Unbestritten ist, dass mit dem Konsum von Cannabis Risiken verbunden sind. Deshalb sollte mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden – in Bezug auf Cannabis, aber auch auf Tabak und Alkohol. Dabei braucht es Präventionsstrategien, die die verschiedenen Umwelt- und Risikofaktoren berücksichtigen, um gefährdete Personen besser zu erkennen und schützen zu können. Denn wenn man sich auf Cannabis als vermeintlichen Sündenbock versteift, übersieht man leicht die anderen Faktoren, die den Grund für einen problematischen Drogenkonsum darstellen könnten. Damit würde man nur ein Symptom bekämpfen, nicht jedoch die tieferliegenden Ursachen des problematischen Konsums.

Was wären die Vorteile einer Cannabis-Regulierung?

Nachdem die Rolle von Cannabis als Einstiegsdroge relativiert werden konnte, stellt sich nun aber doch die Frage, was die Vorteile einer Regulierung auch für Jugendliche wären?

Die Stiftung Sucht Schweiz hat im Auftrag des BAG die Auswirkungen einer Cannabis-Regulierung in anderen Ländern untersucht. Eindeutig ist, dass der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann. Zudem ermöglicht ein geregelter Markt, dass eine einheitliche Qualität von Cannabis sichergestellt wird und schädliche Zusatzstoffe, die immer häufiger in Proben gefunden werden (synthetischen Cannabinoiden), verhindert werden. Beratung zu den Risiken des Konsums, zu einem sicheren bzw. möglichst unschädlichen Gebrauch und für den Zugang zu therapeutischen Angeboten für problematisch Konsumierende kann in einem geregelten Markt mit gut ausgebildetem Personal an den Verkaufsstellen viel besser gewährleistet werden als durch Dealer, denen die Gesundheit der Betroffenen gleichgültig ist. Mit einem regulierten Cannabismarkt fällt auch die Stigmatisierung weg, die mit einer Illegalität einhergeht, so dass Personen mit einem problematischen Cannabiskonsum eher Unterstützung suchen mögen. Vom Angebot von Cannabis in gesicherter Qualität und einer verbesserten Informationsvermittlung bzgl. des Schadenspotentials von Cannabis und möglichst schadensarmen Konsumformen würden also auch Jugendliche profitieren. Um herauszufinden, welche konkreten Auswirkungen eine Cannabisregulierung hierzulande hätte, werden zurzeit Pilotprojekte in verschiedenen Schweizer Gemeinden gestartet.

Der Cannabiskonsum findet statt, unabhängig davon, ob die Substanz legal oder illegal ist. Eine Regulierung bietet indes die Chance, den Cannabiskonsum mit all seinen Facetten so wenig schädlich wie möglich für alle Parteien zu gestalten.

Fachliche Unterstützung: Thilo Beck, Chefarzt Psychiatrie, Arud

freie Mitarbeiterin Kommunikation